作者:聂传红

导读 # 引言 # 一、里程碑意义: 为何说此次修订“前所未有”? 1.时隔近二十年的全面升级 2.条文数量大幅增加 3.回应社会痛点 # 二、四大核心亮点全面解读 亮点一:正式确立“正当防卫”制度,打破“互殴”僵局 【法条链接】 【律师解读】 1.明确法律鼓励的方向 2.改变案件定性逻辑 3.为见义勇为者“撑腰” 【实务建议】 亮点二:系统完善未成年人保护,体现“宽容不纵容” 【法条链接】 【律师解读】 【实务建议】 亮点三:积极回应社会关切,将新型违法行为“一网打尽” 亮点四:强化程序正义与权利保障,规范公权力运行 1.强化询问查证中的人权保障 2.构建违法记录封存机制 3.优化治安案件追诉时效规则 4.织密执法程序规范网络 # 结语:新法实施前的准备与展望

引 言 距离2026年1月1日,也即新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》正式施行的日期越来越近了,这部法律修订的主要内容与时俱进,与我们的生活息息相关,每一个公民都应当认真学习和掌握,避免因循旧法造成不必要的伤害。 一、里程碑意义:为何说此次修订“前所未有”? 在深入细节之前,我们首先要认识到本次修订的份量。 1.时隔近二十年的全面升级 过去的近二十年,是中国社会发生巨变的时期。共享经济、网络社会、新型犯罪形态层出不穷,旧法已难以全面覆盖当下的社会治理需求。 2.条文数量大幅增加 从 119 条扩充至 144 条,这不仅仅是量的增长,更是治理维度、精细度的质的飞跃。 3.回应社会痛点 从公交车抢方向盘到高空抛物,从网络暴力到个人信息泄露,新法将众多曾引发全民讨论的社会痛点一一纳入法律规制范围,体现了极强的时代性。 可以说,新法为我们未来十年的社会公共安全描绘了一幅全新的“法治地图”。 二、四大核心亮点全面解读

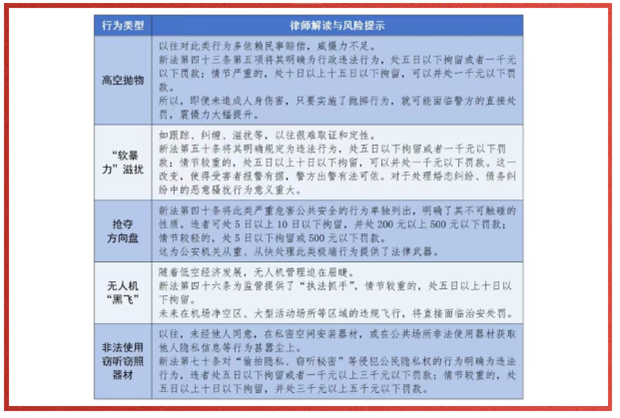

亮点一:正式确立“正当防卫”制度,打破“互殴”僵局 【法条链接】 新法第十九条 为了免受正在进行的不法侵害而采取的制止行为,造成损害的,不属于违反治安管理行为,不受处罚;制止行为明显超过必要限度,造成较大损害的,依法给予处罚,但是应当减轻处罚;情节较轻的,不予处罚。 【律师解读】 这是本次修订最引人瞩目的“明星条款”。在过去实践中,公安机关为快速平息事端,常常对打架纠纷采用“各打五十大板”的“互殴”认定,导致“谁受伤谁有理”、“谁还手谁倒霉”的困境,公民勇于制止不法侵害的积极性受挫。 新法的实施将从根本上改变这一局面: 1.明确法律鼓励的方向 此次《治安管理处罚法》修订,通过细化条款内容,旗帜鲜明地向社会传递法治正能量。修订后的条文明确规定,公民在面对正在进行的不法侵害时,有权采取合理措施依法捍卫自己和他人的权利,且无需承担法律责任。这一规定不仅是对公民权利的正式赋予,更是通过法律手段构建社会正义价值体系,引导民众在危机时刻敢于挺身而出,弘扬社会正气,形成良好的社会风尚。 2.改变案件定性逻辑 新修订的法律在案件处理逻辑上作出重大调整,对执法工作提出了更高要求。执法人员在处理涉及肢体冲突等案件时,必须严格遵循“正当防卫优先审查”原则,改变以往简单将双方冲突定性为互殴的惯性思维。这意味着执法者需要更加审慎地调查案件细节,通过调取监控录像、询问证人等方式,还原事件全貌,准确辨析行为的性质和目的。同时,也要求执法者不断提升自身法律素养,深入理解和运用正当防卫的构成要件,确保每一起案件的定性都经得起法律和事实的检验。 3.为见义勇为者“撑腰” 修订后的《治安管理处罚法》充分考虑到见义勇为行为可能面临的法律风险,专门在条款中明确将保护“他人”权利而实施的制止不法侵害行为纳入法律保护范畴。这一规定为见义勇为者提供了坚实的法律后盾,从根本上解决了“英雄流血又流泪”的社会痛点。无论是在公共场所制止违法犯罪,还是在他人遭遇危险时施以援手,只要行为符合法律规定的条件,见义勇为者都无需担心因采取必要措施而承担法律责任,让更多人能够放心地践行正义之举 【实务建议】 正当防卫制度作为维护公民合法权益的重要法律武器,在《治安管理处罚法》修订中被赋予更清晰的界定标准。其适用存在双重刚性约束:其一,不法侵害须处于“正在进行”的动态过程,即侵害行为已着手实施且尚未结束,如暴力袭击持续期间或财产抢夺尚未完全得手阶段;其二,防卫行为需严守“必要限度”,这一概念涵盖行为手段、损害后果与侵害危险的相当性判断。例如,面对轻微推搡使用刀具反击,或在侵害人已丧失反抗能力后继续攻击,均可能被认定为超限。 司法实践中,“必要限度”的认定需综合考虑侵害强度、紧迫程度、防卫环境及双方力量对比等因素。在面对多人持械围殴时,使用棍棒反击致侵害人受伤,若符合即时制止不法侵害的需求,即便造成一定伤害后果,也可能被认定为正当防卫。但需注意,当侵害行为结束后,通过跟踪报复、事后殴打等方式实施“二次伤害”,将无法适用正当防卫条款,甚至可能承担相应法律责任。 公民在见义勇为时,应将“制止侵害”作为核心原则,避免防卫行为异化为主动攻击。建议尽量做好以下三点:首先,优先选择非暴力手段如大声呼救、报警或寻求他人协助;其次,在确需使用武力时,根据侵害程度选择适当防卫方式;最后,务必重视证据留存工作,及时保存现场监控录像、行车记录仪影像,主动获取目击者联系方式,记录现场环境细节,这些证据将为后续法律认定提供关键支撑。 亮点二:系统完善未成年人保护,体现“宽容不纵容” 【法条链接】 新法第二十三条 违反治安管理行为人有下列情形之一,依照本法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚: (一)已满十四周岁不满十六周岁的; (二)已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理的; (三)七十周岁以上的; (四)怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。 前款第一项、第二项、第三项规定的行为人违反治安管理情节严重、影响恶劣的,或者第一项、第三项规定的行为人在一年以内二次以上违反治安管理的,不受前款规定的限制。 【律师解读】 旧法对16周岁以下未成年人基本不执行拘留,这一规定源于对未成年人身心发育尚未成熟、需要特殊保护的考量,旨在避免司法程序对未成年人造成不可逆的负面影响,初衷是为了给予犯错未成年人改过自新的机会,体现法律的温度与人文关怀。 然而在实际执法过程中,部分低龄未成年人利用这一法律空白,实施诸如结伙斗殴、故意伤害他人身体等严重违法行为。这种情况不仅损害了受害者的合法权益,更让法律在部分人眼中失去了应有的威慑力,使得旧有规定在实践中逐渐偏离保护未成年人的初衷,演变为对低龄严重违法行为的变相纵容。 此次修订精准划定未成年人治安管理的惩戒边界,明确将“情节恶劣”与“屡教不改”设定为适用行政拘留的核心要件。对于初次实施轻微违法行为的未成年人,法律延续“教育为主、惩罚为辅”的基本方针,通过心理疏导、社区矫治等柔性措施引导其回归正轨。对于实施校园霸凌、持械斗殴等严重危害社会秩序的行为,或一年内累计二次以上违反治安管理规定的未成年人,公安机关将依法执行行政拘留措施。此举既彰显法律刚性,又通过设置“前科封存”等配套制度(新法第136条),避免标签化对未成年人成长造成不可逆影响,实现惩戒与保护的动态平衡。 新法还首次以法律条文形式将学生欺凌行为明确界定为违法行为,细化“殴打、侮辱、恐吓”等具体表现形式。新法第六十条规定,以殴打、侮辱、恐吓等方式实施学生欺凌,违反治安管理的,公安机关应当依照本法、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定,给予治安管理处罚、采取相应矫治教育等措施。同时,学校应当履行报告和处置的义务,否则将依法承担相应责任。 【实务建议】 对于家长和教育工作者而言,新法犹如高悬的警示灯,以更明确的法律条文向社会传递信号:法律对未成年人的保护绝非无底线的包容。近年来,未成年人违法事件呈现低龄化、多样化趋势,部分青少年因法治意识淡薄,在校园欺凌、网络暴力等问题中触碰法律红线。这警示我们,加强青少年法治教育已刻不容缓——学校应当将法律知识融入日常教学,通过案例剖析、模拟法庭等实践活动,让抽象的法律条文具象化;家长则需以身作则,在家庭教育中树立法治观念,引导孩子明晰行为边界。 当涉及未成年人案件时,法律适用的复杂性尤为凸显。“情节恶劣”的判定需综合考量行为动机、危害后果、社会影响等多重因素,而拘留条件的认定更关乎未成年人的未来发展。因此,聘请专业律师介入案件处理,从法律专业视角精准界定行为性质,评估是否符合处罚标准,既能确保法律的公正实施,也能最大程度保护未成年人的合法权益,避免因误判对其成长造成不可逆的负面影响。 亮点三:积极回应社会关切,将新型违法行为“一网打尽” 新法如同一张经纬更密、韧性更强的法律之网,在数字化浪潮与社会治理需求的双重驱动下,将直播平台恶意炒作、网络水军造谣引流、无人机黑飞干扰公共秩序等十余种新型危害行为纳入规制范畴。这些曾因法律空白或条款滞后而游走在灰色地带的行为,如今被清晰界定为违法形态:比如利用AI深度伪造技术传播虚假信息、通过虚拟货币实施网络赌博等隐蔽性极强的新型违法手段,均在修订后的条文细则中得到精准规制,实现了治安管理领域“法网恢恢,疏而不漏”的法律闭环。 【部分新增违法行为分析】

亮点四:强化程序正义与权利保障,规范公权力运行 新法在程序正义和权利保障方面的进步有目共睹。 1.强化询问查证中的人权保障 新增条款明确,公安机关在询问查证期间,必须保障违法行为人必要的饮食与休息。这一细节规定,从源头上遏制刑讯逼供、疲劳审讯等违法现象,将人权保障理念切实贯穿执法全过程。 2.构建违法记录封存机制 新规突破性建立违法记录封存制度,对情节轻微的受罚者而言,这犹如一盏指引回归的明灯。法律不再以永久“标签”束缚其人生,而是给予改过自新的机会,既彰显司法温度,也与国际先进法治理念同频共振。 3.优化治安案件追诉时效规则 针对实践中存在的报案受理拖延问题,修订后的条款明确,因公安机关应受理未受理导致超期的案件,不受追诉时效限制。此举通过制度约束,推动公安机关高效履职,强化对公权力的监督制约。 4.织密执法程序规范网络 在执法程序层面,修订后的《治安管理处罚法》新增多项严格规范。要求民警执法时必须主动出示人民警察证,现场扣押物品需全程录音录像,同时严格限制单人执法情形,从细微之处扎紧权力运行的制度笼子。 结 语 新法实施前的准备与展望 《治安管理处罚法》的这次大修,标志着我国社会治理正朝着更精细、更人性、更法治化的方向迈进。它既赋予了公民更多自卫与抗争的权利,也为公权力的行使套上了更严谨的程序枷锁。 法律的每一次进步,最终目的都不是为了惩罚,而是为了指引我们更文明、更有尊严地共同生活。这部即将施行的新法,正是这样一份面向未来的、充满智慧与温度的社会生活新指南。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1