一张终本裁定书,不等于一张“债权死亡通知书”。

当债务人公司账户金额为零、法院穷尽执行措施后终结本次执行,债权人真正的对手已悄然换场:从“空壳公司”切换到“瑕疵出资的股东”。

在因“无财产可供执行”而裁定终结本次执行程序的案件中,若债务人为公司,债权人将追偿对象由公司转向出资瑕疵股东,已成为破解执行僵局、提高债权回收概率的有效路径。对此,《全国法院民商事审判工作会议纪要》(《九民纪要》)第6条已先行提供规范依据;2023年修订的《中华人民共和国公司法》第54条更进一步,首次以立法形式明确“公司不能清偿到期债务”即可触发股东出资义务加速到期,而不再以具备破产原因为前置条件,显著降低了债权人的行权门槛。

但实务中“怎么追、在哪追、追到什么程度”依旧充满变数。本文以笔者团队2024年7月至2025年6月办结的数十起案件为基础,选取其中11起典型案例作为样本,拆解出四条路径——(1)执行追加(2)执行异议之诉(3)直接诉讼(4)主债权同步追责,为读者提供可复制的操作方案。

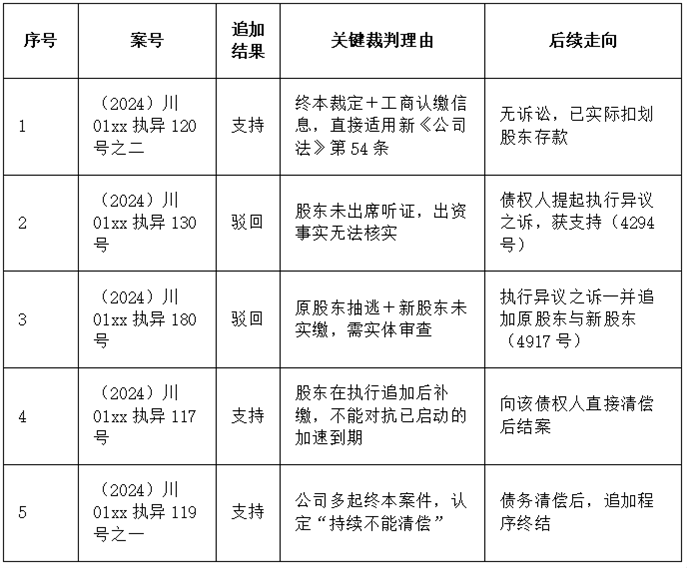

一、执行追加:快速救济与程序局限的博弈

执行程序的形式审查特性使其成为快速追责的首选路径。(2024)川01xx执异120号之二案件中,法院凭终本裁定与工商登记的认缴信息,即依据新《公司法》第54条支持追加未届出资期限的股东,体现了"效率优先"的裁判倾向。此类案件中,公司登记信息与终本裁定构成主张加速到期的核心证据,无需债权人额外举证公司资产状况。

但执行审查的局限性在复杂案件中凸显。(2024)川01xx执异130号、180号两案均因被申请追加的股东未到庭参与听证而"无法核实出资情况"驳回追加申请,实质要求债权人通过诉讼程序完成举证。这种差异折射出执行审查的"形式化-实质化"分野:对于抽逃出资、瑕疵出资等复杂股东责任类型,法院要求对出资瑕疵进行实体审查。

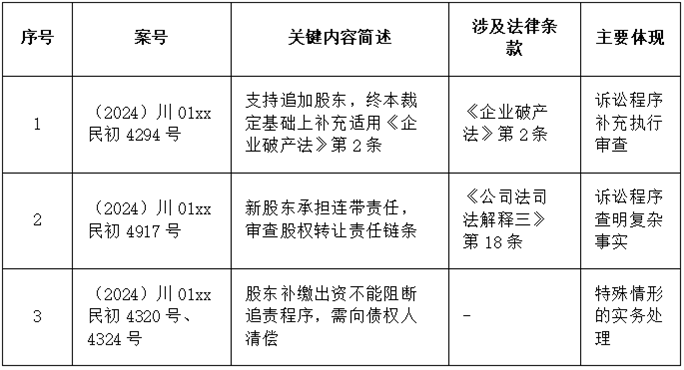

二、执行异议之诉:救济功能与裁判逻辑

当执行追加被驳回时,异议之诉成为权利救济的关键环节。

(2024)川01xx民初4294号案件中,法院在终本裁定基础上,补充适用《企业破产法》第2条关于"明显缺乏清偿能力"的规定,形成"终本+准破产情形"的双重论证,最终支持追加股东。该案体现了诉讼程序对执行审查的补充与强化——通过实质审查弥补执行程序的形式化局限。

(2024)川01xx民初4917号案件更进一步,不仅认定原股东未出资的事实,还依据《公司法司法解释三》第18条,判令明知股权瑕疵仍受让的新股东承担连带责任。该案将股权转让形成的"责任链条"纳入审查,也凸显了诉讼程序在查明复杂事实方面的优势。

执行异议之诉中特殊情形的实务处理

股东在追加程序中补缴出资的效力问题,在(2024)川01xx民初4320号、4324号案件中得到明确。法院虽认可补缴行为的内部效力,但强调债权人主张加速到期后,股东补缴不能阻断追责程序。故此种情况下股东不应直接向公司缴纳出资,或向未起诉的债权人清偿,而应首先负有在出资范围内向追加诉讼案件的债权人清偿的责任。

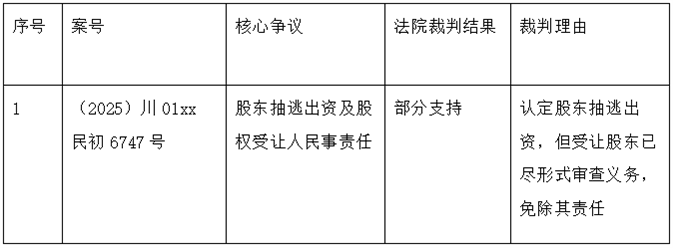

三、直接民事诉讼:实体审查与成本代价的权衡

1.诉讼程序的实体审查优势

直接提起股东损害债权人利益责任纠纷之诉,为复杂事实查明提供了程序空间。(2025)川01xx民初6747号案件中,法院通过审查银行流水、验资报告及当事人陈述,认定股东在增资后次日即转出验资金额的大部分构成抽逃出资。即便被告股东缺席庭审,法院仍依据完整证据链作出实体裁判,彰显了诉讼程序在事实认定上的优势。

2.诉讼路径的成本与风险

该路径的局限性同样显著:

一是诉讼费用高昂,若债权金额达数千万元,诉讼费可能高达数十万元;

二是管辖争议频发,被告常以"公司住所地优先"为由提出管辖权异议,导致程序拖延。成都中院虽认可"侵权结果地(原告所在地)"的管辖权,但实务中仍存在争议,部分案件因管辖问题导致一年未开庭,极大消耗债权人时间成本。

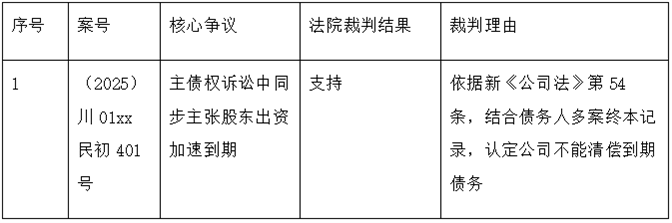

四、主债权同步追责

在主债权诉讼中同步追究股东责任,体现了程序协同的效率价值。(2025)川01xx民初401号案件中,债权人在起诉债务人公司时,一并提交其多案终本记录与失信信息,主张股东出资加速到期。法院支持了这一请求,明确"不能清偿"的认定无需以单独执行程序为前提,只要公司存在持续性偿债不能状态即可。

该案的裁判逻辑为:新《公司法》第54条并未将"经执行程序"作为加速到期的前置条件,债权人自身到期债权未获清偿即可构成"不能清偿"。为降低诉讼风险,债权人可补充提交债务人的他案终本裁定作为"不能清偿"的佐证,形成证据合力。

五、实务指引:路径选择的理性考量

对债权人的操作建议

1.分级选择追责路径:对于股东仅存在认缴未到期且工商信息明确的情形,优先选择执行追加(参考(2024)川01xx执异120号之二);涉及抽逃出资、股权转让瑕疵等复杂情形时,若有明确财产线索,直接启动诉讼程序。

2. 重视程序衔接:执行追加被驳回后,应在法定期限内提起执行异议之诉(如(2024)川01xx执异130号与4294号的衔接),避免因超期,有丧失救济权利的争议(虽有部分法院认为债权人还可另行选择提起股东损害债权人责任纠纷之诉,但因此而面临争议风险实无必要)。

3. 诉讼策略组合:若还未就主债权起诉债务人公司,可在起诉时同步主张股东承担补充责任(参考(2025)川01xx民初401号),并通过财产保全防止股东转移资产。

对律师的实务提示

1. 证据准备的分层策略:执行阶段聚焦工商档案、终本裁定等"形式证据";诉讼阶段补充银行流水、关联交易合同等"实质证据",形成完整证据链。

2. 管辖争议的预判与应对:提起股东损害责任纠纷时,提前准备"侵权结果地"的管辖权依据,针对被告可能提出的异议准备答辩预案,缩短程序耗时。

3. 保全措施的灵活运用:诉讼程序中务必申请财产保全,弥补执行追加中无法保全的缺陷。

不同路径的选择本质是对效率与确定性的权衡。律师需结合案件具体情况,为债权人设计"成本最低、效果最优"的组合方案,在法律框架内最大限度实现债权回收,这既是对当事人利益的保障,也是商事法律服务专业性的体现。

六、结语:把“纸面权利”变为“账户余额”

新《公司法》第54条不是万能钥匙,却是一扇窗。谁先完成证据拼图、谁先把股东个人资产冻结,谁就能把“可能”变成“到账短信”。如果你是债权人或债权人的代理律师,正手握终本裁定却无从下手,请及时考量“追股东”这一维权路径。

声 明

本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1