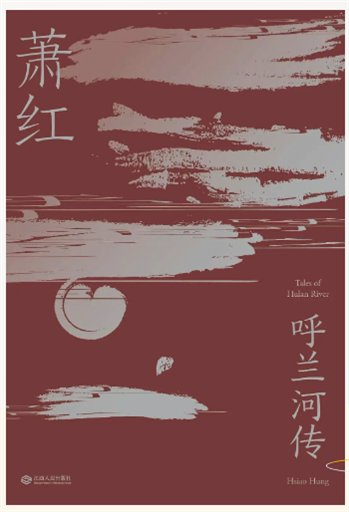

《呼兰河传》

作者:萧红

——

小时候,我们常以为童年就是温暖、纯真的代名词。可读完萧红的《呼兰河传》,我才明白,童年也可能是在冷漠社会中,努力汲取温度的一段旅程。萧红用近乎素描般的语言勾勒出一座北方小城的日常与苦难,在日常中隐藏荒谬,在荒谬中见人性。在那片早已冻裂的黑土地上,人们在风雪中活着,却仿佛早已死去;但也正是在这冰封的背景下,偶尔绽放出的几丝温情与坚韧,令人动容。

“从前那后花园的主人,而今不见了。老主人死了,小主人逃荒去了。”

NO.1 内容介绍 《呼兰河传》以“我”的童年视角展开,看似是一些零散记忆的拼贴,实则串联起了一个小城的众生百态和一个时代的社会体温。书中没有激烈的情节,没有曲折的跌宕,只有静静叙述、缓缓推进。可正是这种平静,让其中的荒诞与悲凉显得格外真实。 在呼兰这座冰封的小城里,人们习惯了麻木。生死不过是街头巷尾的谈资,“上吊”“跳井”甚至成了一种“热闹”。童年的“我”,站在这座城市的边角,用一双未经世事的眼睛,看着世界的冰冷,也看着世界里那些微弱却动人的人情火光。 书中我最难以忘怀的人物,是冯歪嘴子。 他是一个被人遗忘在角落里的人物,住在昏暗的磨坊里,与窗外的世界仅隔一扇窗,却仿佛身处两个世界。他的生命本该被同化在这座城市的冷漠与嘲笑中,然而他却以最朴素也最顽强的方式,守护着自己那一点微弱却真实的生活光芒。当所有人都在冷眼旁观他的一地鸡毛,甚至期待他的“崩溃”时,冯歪嘴子却没有“上吊”,没有“自刎”,也没有在众人的流言蜚语中崩溃。他静静地、顽固地“照常地活在世界上”。 他不懂绝望为何物,他只知道孩子在长大,他要负起责任。他对生活的理解如此简单,却又令人敬仰。他没有抱怨社会、没有控诉命运,他只是默默地,用父爱、用耐性,一点一点地捱过了苦难。即便孩子的咧嘴笑在人们眼中“又像笑,又像哭”,在他眼中,那就是“会哄人了”,“懂人事了”。 看似愚钝,却是伟大。他用一种极其日常的方式,完成了对命运的默默抵抗。 这让我想起了我们自己的童年。 那时的我们,对世界总是充满好奇,甚至会觉得大人们的吵闹、邻里的纷争都是某种“热闹”。可随着年龄的增长,我们逐渐明白,那些笑声背后的冷漠、那些围观下的悲剧,其实是一种深植于人心的麻木。而童年之所以重要,正是它让我们有机会——去看见、去怀疑、去成长。 “他们过的是既不向前,也不回头的生活,是凡过去的,都算是忘记了,未来的他们也不怎样积极地希望着,只是一天一天地平板地、无怨无尤地在他们祖先给他们准备好的口粮之中生活着。” NO.2 推荐理由 《呼兰河传》不是一部单纯的回忆录,它就像一面镜子,照见了那个时代的封建与愚昧,也映出了今天我们身上依然未解的偏见与冷漠。更重要的是,它也照出了希望——哪怕是冯歪嘴子抱着孩子咧嘴一笑的瞬间,那一笑,就足以抵抗一整个冬天的寒冷,而在这冷酷的土地上,仍有一些人,即使跛脚、沉默、笨拙,却依旧愿意种下黄瓜、照顾孩子、保持生活的体温。 我们每个人的心里,都住着一个“呼兰河城”。那里或许寒冷、喧哗、充满偏见,但也藏着童年的记忆、微光的希望,以及一个默默承担的人,在黑暗中点着一盏火。 如果你也曾在平凡日子中,看见某个不起眼的人默默坚守,请别吝啬你的温柔,因为那可能就是他活下去的力量。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1