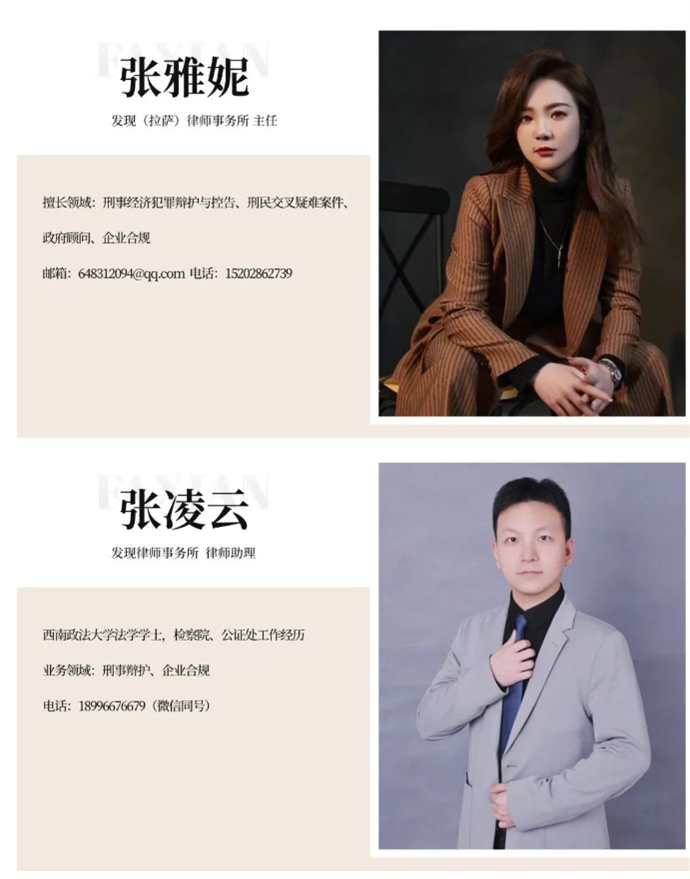

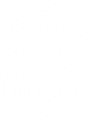

作者:张雅妮、张凌云

“信仰自由不等于行为无界,宗教活动必须在法律框架内运行”

近年来,涉及宗教的违法犯罪案件频发:从少林寺住持释某某涉嫌挪用侵占寺院资产,到邪教组织蒙骗信徒致人伤亡;从假冒宗教教职人员骗取钱财,到非法传教破坏社会秩序。这些事件一次次警示我们:宗教活动与违法犯罪之间,存在必须严守的法律边界。今天,我们就来厘清这关键的“红线”。 一、宗教活动的合法与非法

在法治社会中,宗教信仰自由受到宪法保障,但任何宗教活动都必须在法律框架内进行。那么,合法与非法宗教活动的界限究竟在哪里? 合法宗教活动具有三大核心特征:

1.场所合法

根据《宗教事务条例》第六章的规定,集体宗教活动必须是在依法登记的宗教活动场所或指定临时地点举行。若在宗教场所外开展,必须经过政府宗教事务部门审批。 2025年广东清远曾查处一起典型案件:省外登记备案的僧人尕某在暂住的居民楼内组织聚集十余名信教群众开展宗教活动(讲经),虽未收费且参与者均为佛教信徒,但因场地非法被责令立即停止。即,合法教职人员≠随地开展活动。 2.人员合法

活动组织者需为宗教团体、宗教院校或登记场所,主持者须为宗教部门备案的教职人员。如非宗教团体擅自设立的“家庭教会”或网上非法传教,均属违法。 3.内容正当 宗教活动不得包含以下情形:宣扬宗教极端主义或破坏国家教育制度(如强迫未成年人辍学“修行”)、干预司法行政(如煽动信徒抗拒计划生育政策)、损害公民健康(如以“驱魔治病”阻止就医)等。 总结下来,非法宗教活动则呈现出多种形态,包括但不限于:未经批准在宗教活动场所外举行宗教活动,乱建寺庙、滥建宗教造像,私自组织朝觐活动,擅自接受境外宗教组织委任教职,私设聚会点(包括家庭教会),假冒宗教教职人员,承包经营寺庙或将寺庙作为资产上市,网上非法传教。 二、非法宗教活动的法律后果

如前所述,正当宗教活动与非法宗教活动(甚至封建迷信)的关键界限、本质区别在于:前者是受法律保护的意识形态表达,后者则往往更多的体现为利用装神弄鬼、占卜算命实施诈骗等违法行为的手段、工具。 一旦宗教活动越过法律红线,将面临从行政处罚到刑事处罚的严厉制裁。我国法律针对不同程度的违法行为,建立了阶梯化的惩处体系。 1.《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)的严厉规制——以《刑法》第300条为例 《刑法》第300条专门打击利用宗教和迷信实施的严重犯罪行为,分为两个核心罪名: (1)组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪(第300条第一款) 结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、利用邪教组织破坏法律实施等刑事案件适用法律若干问题的解释》,该罪打击的是通过特定组织或迷信手段破坏国家法律实施的行为,具体包括:①建立邪教组织或被取缔后重建②聚众冲击国家机关、公共场所③强迫他人加入或阻止退出邪教组织④煽动成员不履行法定义务⑤发展邪教成员50人以上⑥敛财或造成经济损失达100万元以上等行为。 量刑幅度分为三级: 基本犯:3-7年有期徒刑,并处罚金 情节特别严重:7年以上至无期徒刑,并处罚金或没收财产 情节较轻:3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处或单处罚金 (2)组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人重伤、死亡罪(第300条第二款) 对组织、利用会道门、邪教组织或者利用迷信蒙骗他人,致人重伤、死亡的,应当依照前款即第300条第一款的规定处罚。 这里所说的“组织、利用会道门、邪教组织或者利用迷信蒙骗他人”,是指组织、利用会道门、邪教组织或者利用迷信,愚弄、欺骗他人,如散布“世界末日来临”“死后可以升天”等。 而“致人重伤、死亡”,主要是指他人因受到会道门、邪教组织或者迷信的蒙骗,进行拒绝接受医疗救治、绝食、自杀、自焚等行为,造成重伤、死亡后果的。 2.《宗教事务条例》的惩处体系 对尚未构成犯罪的违法行为,《宗教事务条例》第八章系统规定了各类宗教违法行为的处罚措施,构筑了行政、刑事、民事相结合的责任体系。 以宣扬宗教极端主义或利用宗教实施犯罪等危害国家安全与公共安全类违法行为为例,可能受到以下处罚: 刑事处罚:依《刑法》追究刑事责任(如煽动分裂国家、恐怖活动) 行政处罚:尚不构成犯罪时,由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》等规定给予相应的行政处罚。另,对于违法的宗教团体、院校或场所,情节严重的将面临强制整顿,拒不整顿的将被吊销登记证书或设立许可。 民事责任:该行为同时对公民、法人或者其他组织造成损失的,需按照《中华人民共和国民法典》承担相应的民事赔偿责任。 三、关联犯罪——宗教外衣下的“七宗罪”

除宗教活动涉及的专门罪名外,利用宗教实施的违法犯罪还涉及多种关联罪名,司法实践中呈现出复杂多样的犯罪形态。

1.财产类犯罪

宗教场所的财产属于公共财产或信教公民共有财产,而传统寺庙财务管理松散,现金收支占比超70%,存在一定监管盲区,为侵占行为埋下隐患,其管理人员利用职务便利侵占或挪用,将面临刑事追究。 挪用资金罪:(2020)青28刑终16号案件中,时任清真寺管理委员会主任马某甲、副主任冶某、委员马某乙与出纳韩某集体商议决定,将信教群众捐赠的、本应由清真寺管理的450万元巨额资金,挪用借贷给马某乙个人经营的投资公司用于营利活动,并约定收取50万元“好处费”给清真寺,最终各被告被认定挪用资金罪。寺院管理人员将寺院资金(香火钱)借给他人进行营利活动,即构成此罪(《刑法》第272条)。 职务侵占罪:在(2019)闽07刑终183号案件中,光孝寺为宗教活动场所,被告人周某亮接任光孝寺住持后,为偿还个人债务,利用光孝寺住持的职务便利,以光孝寺修缮需要资金等名义,融资借款共计人民币343万元,并将其中322.565万元非法占为己有,还将光孝寺“静心寮”养老院出售床位收入款共计人民币168.3万元截留不入账非法占为己有,涉案数额巨大,其行为构成职务侵占罪(《刑法》第272条)。 最近震惊全国的释某某案中,官方通报其“挪用侵占项目资金寺院资产”,涉嫌的也正是这两个罪名。 2.秩序类犯罪 利用宗教身份和影响力,将信众的宗教情感转化为违法犯罪的工具,煽动、组织信徒扰乱社会秩序的行为同样构成犯罪(聚众扰乱社会秩序罪),这类行为往往以宗教符号为工具,将信仰异化为违法手段,严重挑战法律权威和社会稳定。 3.欺诈类犯罪 以宗教名义骗取财物的案件层出不穷,常见形式包括以“消灾祈福”“驱魔治病”为名骗取财物或实施性犯罪、假冒宗教教职人员进行宗教活动骗取钱财等。 在电影《周处除三害》中,通缉犯林禄和化身“尊者”,建立邪教组织“新心灵社”,将宗教异化为犯罪工具,实施精神控制与诈骗敛财行为:通过饭中下药制造“吐黑水”假象,宣称信徒“罪孽深重”,逼迫其交出全部财产“净化灵魂”。信徒上交的现金、存折、首饰经特制盒子滑入地下密室,最终流入“尊者”的私人金库。 其虚构“圣水治病”“焚化罪孽”等骗局,骗取信徒财物,已经构成诈骗罪(《刑法》第266条)。 现实镜像:道禄(吴某)自2018年以来,先后伙同多人辗转于江浙多地,以“资助孕妇、助养儿童”为名大量接受社会捐赠,善款大多用于个人高消费,因涉嫌诈骗犯罪于2025年5月被公安机关立案侦查。 四、结语

当香火掩盖血腥,信仰沦为工具,法律是斩断罪恶的最后利刃 宗教信仰自由是宪法赋予公民的基本权利,但任何自由都有边界,这个边界就是法律。当宗教活动蜕变为敛财工具、当信仰场所成为犯罪温床、当教职人员沦为刑事罪犯,损害的不仅是信众利益,更是宗教本身的纯净性和社会公序良俗。 法律是信仰自由的保障者,也是越界行为的制裁者。信仰需要敬畏,法律更需要敬畏。在这个多元社会中,只有坚守法律底线,才能真正守护信仰的纯净与自由。当宗教活动与法律发生冲突时,请记住:法律的红线,永远不容逾越。 法律的红线之上,方有信仰的净土长存。

声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1