作者:李奇哲、任韵薇、张律

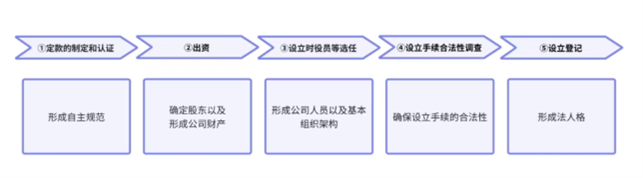

引 言 在上期文章中,我们向大家介绍了日本公司的具体类型,并结合其各自特征分析了各类公司形式分别适合何种投资者在何种场景下使用。本期我们将就外国投资者赴日设立公司的具体手续以及相关注意事项为各位读者进行详细讲解: 一、日本公司设立的一般手续 在日本,公司的设立采准则主义(即只要满足法律规定的一定要件并履行法定手续,法律将当然赋予公司以相应的法人格)。以下,本文将以株式会社这一主体形式为例来介绍在日本设立公司的一般手续。株式会社的设立方式,分为发起设立和募集设立两种。 1. 发起设立 所谓发起设立,是指设立时发行股份(即「設立時発行株式」)由发起人[1]全部认购(即「引受」)的设立方式(《会社法》25条1项1号)。根据日本《会社法》的相关规定,发起设立株式会社,在法律上需要履行的手续一般包括:①定款(对应中国法上的“公司章程”)的制定和认证→②出资(以确定股东和形成会社财产)→③设立时役员等选任(乃至会社机关的形成)→④设立手续合法性调查(确保设立手续的合法性)→⑤设立登记(正式形成法人格)。 表 1:发起设立株式会社的一般手续 上述①→③手续的履行,目的是让株式会社在事实层面上形成实体(具体来说,形成的是自主规范、财产、成员以及一定的组织机构)。实体是否具备,是株式会社能否成立的前提。设立手续中未能令株式会社形成相应实体的(即设立程序中存在重大瑕疵以至于会社未能在设立手续中形成相应自主规范、财产、成员以及一定的组织机构),将会导致会社被认定为「自始不存在」[2]。经过⑤手续的履行,上述实体将被正式赋予法人格,株式会社由此得以成立。至于程序④,系法律设置的事前预防公司设立无效的纠错程序。 1.1 定款的制定、认证与变更 株式会社的定款,系对公司组织运营管理的基本事项进行规定的自主规范,对应中国公司法上的概念为“公司章程”。 设立株式会社,必须由发起人制定定款(《会社法》26条1项)。发起人为2人以上的,需由发起人合意共同制定。定款可以书面方式制定,也可以电磁记录的形式制定(《会社法》26条2项、《会社法实施规则》224条)。以书面方式制定的定款,需要发起人全员署名或记名捺印(《会社法》26条1项),以电磁记录的形式制定的定款,需要发起人全员进行电子署名(《会社法》26条2项、《会社法实施规则》225条1项1号)。 上述发起人基于《会社法》26条1项所制定的定款,被称为“原始定款”。按照《会社法》30条1项之规定,原始定款未经公证人的认证,不发生效力。公证人将就定款内容的合法性进行审查,对于包含违法内容的定款,公证人将不予认证。如此一来,制定一份合法有效的定款便成了在日本公司设立的首要条件。 定款中的记载事项大致可以分为三类:(1)绝对记载事项、(2)相对记载事项以及(3)任意记载事项。其中: (1)绝对记载事项,是指法律规定定款中必须记载的事项。相关事项未在定款中记载的,将直接导致定款无效。绝对记载事项包括:①目的、②商号、③本店所在地、④设立时被用于出资财产的价值或最低价值、⑤发起人的姓名或名称以及住所、⑥发行可能的总股份数。除上述⑥外,其余绝对记载事项均应在原始定款中予以明确规定(《会社法》27条、37条1项)。 (2)相对记载事项,是指发起人等可以自由选择是否记入定款,但只有记载于定款中才能生效的事项。除法律明确规定的相对记载事项外(即法定的相对记载事项,如《会社法》108条2项、123条、139条1项等),还存在一些事项,虽未被法律明确规定为相对记载事项,但因其所涉利益重大,故在解释上需理解为只有规定在定款中才能生效的事项(即解释上的相对记载事项)。 (3)任意记载事项,是指发起人等可以自由选择是否记入定款,且无论是通过定款加以规定,还是通过其他方式加以规定,都不影响其效力的事项。《会社法》对部分任意记载事项进行了明确规定,比如,对于设立时役员等人员的选任,发起人既可以在定款中明确规定(《会社法》38条4项),也可以在定款之外自行选任(《会社法》第38条1项以及3项、第40条)。另外,在不违反法律强制性规定的前提下,株式会社可以针对与其组织、运营有关的事项在定款中进行任意规定(《会社法》29条),比如临时股东大会的召集时期、法律未明文规定的职务设置等。 另外,在发起设立中,株式会社成立之前定款的内容原则上是不能变更的(《会社法》30条2项)。但存在以下两种例外情形: (1)因受检查役的检查而需要变更的,可以变更(《会社法》33条7项以及9项); (2)与发行可能的总股份数有关的规定,可以变更(《会社法》37条1项以及2项)。 定款制定完成后株式会社成立前,发起人需要将制定好的定款置于特定地点,以备相关人员查阅和摘抄。 实务中,发起人等一般会就定款制定的相关事项咨询诸如“行政书士”或“司法书士”之类的文书制作专家。但如对定款的设计有更加定制化需求的,则一般需要专业律师的辅导与支持。 1.2 出资 在定款制定和认证后,下一步需要通过出资确定股东以及形成公司责任财产。所谓出资,即出资人向株式会社交付出资财产同时从株式会社(设立中的会社)受领股份的过程。向株式会社交付的财产既可以是金钱,也可以是实物。以实物出资的场合,《会社法》对此有特别规制(《会社法》28条1号、33条)。 受领株式会社的股份并对其负担出资义务的人,为认购人。一方面,在发起设立中,只有发起人可以成为认购人(即只有发起人才有资格受领株式会社股份并出资,《会社法》25条1项1号);另一方面,各发起人在设立过程中最少必须要认购1股(《会社法》25条2项)。一般来说,发起人将共同决定其内部各自认购多少数量的股份以及对应地确定各自需要向公司交付多少价值的财产(《会社法》32条1项,既可以在定款中进行规定,也可以由全体发起人在定款外另行约定)。 发起人在对设立时发行股份进行认购后,需立即向株式会社全额缴纳出资(实物出资的场合,需立即交付出资财产)。各发起人的出资行为需要通过事先指定的金融机构(即「払込取扱機関」)完成(《会社法》34条2项)。在后续进行设立登记的过程中,主管部门会要求申请人提交“能够证明出资缴纳完成的材料”(《商业登记法》47条2项5号),对此,设立登记场合下的发起人可以向主管部门(即法务局)提交上述指定金融机构的账户的存折复印件等来达到证明出资完成的目的。 发起人不履行(或未完全履行)其出资义务的,其他发起人可催告其在一定期限内(法定最短为两周,《会社法》36条2项)履行出资义务(《会社法》36条1项)。如上述期限届满该被催告的发起人仍未履行(或未完全履行)其出资义务的,其将失去成为对应股份之股东的权利(《会社法》36条3项)。该手续被称为“失权手续”。在被催告的发起人未完全履行出资义务的场合,虽其部分失权,但只要其既已出资的部分仍满足定款所记载的“设立时被用于出资财产的价值”(前述绝对记载事项)之条件,则经发起人全体同意,通过调整对该失权发起人的分配股数以及出资金额(即《会社法》32条1项规定的事项),设立手续仍可继续推进。然而,在被催告的发起人完全未履行出资义务的场合,其为全部失权,此情形下与前述“各发起人在设立过程中最少必须要认购1股”的设立原则相违背,如不采取相应措施,则设立手续将无法继续推进。在存在发起人完全失权的场合,一般采取的处理方式为:(1)履行强制(强制其至少出资1股对应的价值)或(2)将该发起人除名,重新制定定款并经公证人认证(即重启设立程序)。 以上,发起人通过对其出资义务的履行,将获得成为设立后的株式会社的股东的权利,股东的范围得以确认。与此同时,因发起人出资义务的履行,会社一方也形成了其责任财产。 1.3 设立时役员等选任 出资履行完毕后,发起人应当立即根据其选择设立的公司种类以及组织架构,选任设立时役员等[3],建构公司的基本组织架构。 由于每个株式会社必须设置取缔役这一职务,故不论何种情形,发起人都应该在出资履行完毕后立即选任设立时取缔役(对应中国法上的董事,《会社法》38条1项)。除此之外,如设立后的株式会社计划设置其他役员或职务(如监查役、会计参与、会计检查人)的,则发起人也需要在设立阶段选任对应的设立时役员会或职务(《会社法》38条3项)。对于计划设置取缔役会(对应中国法上的董事会)或监查役会(对应中国法上的监事会)的株式会社,设立阶段需要选任必要数量的取缔役或者监查役(《会社法》39条1项以及2项)。设立时役员等的任职资格的判定,准用会社设立后选任相关人员情形下所适用的标准(《会社法》39条4项)。上述人员的选任,既可以通过定款加以规定,也可以通过发起人决议的形式决定(表决权过半数即可,一股一权)。 设立时取缔役以及设立时监查役(如设立的会社为监查役设置会社的情形),拥有对设立手续是否合法正当进行调查的职务权限。除此以外,在公司成立前,设立时役员等人员没有任何实际权限——相关人员既没有办法执行设立事务(执行设立事务的权限专属于发起人),也没有办法对外代表设立中的会社。 1.4 设立手续合法性调查 如前所述,设立时取缔役以及设立时监查役(如设立的会社为监查役设置会社的情形),拥有对设立手续是否合法正当进行调查的职务权限。上述人员,在其就任后应当立即启动设立手续合法性调查。调查的事项主要包括:(1)出资是否履行完毕;(2)设立手续是否违反法令或定款规定。另外,在一些特殊情况下,上述人员还需要对实物出资财产的价值相当性进行调查。(《会社法》46条1项) 在调查的过程中,设立时取缔役或设立时监查役如发现出资瑕疵或设立手续中存在违反法令、定款或存在其他不当情形的,必须立即将相关调查结果通知全体发起人(《会社法》46条2项)。借由这样的机制,可以督促发起人尽快纠正设立中的错误事项,以确保设立手续的合法合规性。 另外,如定款中有规定“变态设立事项”[4]的,因相关事项与株式会社责任财产的形成以及股东、外部债权人利益保护等问题密切相关,原则上该等事项需要经过裁判所(即日本法院)选任的检查役(一般从律师中选任)的调查。发起人应当在公证人对定款进行认证之后立即向裁判所提出检查役选任申请。选任检查役进行调查所产生的费用,将由成立后的会社支付。(《会社法》33条) 1.5 设立登记 经过上述手续,株式会社的实体基本已形成。此时,应当由成立后会社的代表人(设立时代表取缔役[《会社法》47条1项]或设立时代表执行役[《会社法》48条1项3号])向定款规定的“本店所在地”主管部门(法务局)申请设立登记(《会社法》911条1项)。[5] 申请设立登记时,申请人需要提交登记申请书以及其他相关材料。在发起设立情况下,其他相关材料主要包括(《商业登记法》47条2项):(1)定款;(2)与变态设立事项有关的证明材料(如检查役或设立时取缔役的调查报告及其附件等);(3)与检查役报告有关裁判的副本;(4)证明发起人已履行出资义务的材料(即所谓的“出资证明”);(5)设立时取缔役选任设立时代表取缔役的相关材料;(6)设立时执行役选任以及设立时委员和设立时代表执行役选任的相关材料(仅限于待设立的会社性质为指名委员会等设置会社的情形);(7)证明设立时取缔役、设立时监查役以及设立时代表取缔役等人员的承诺就任的相关材料;(8)设立时会计参与或设立时会计监查人承诺就任的证明文件等材料(仅限选任了上述人员的情形下)等。登记官会根据申请人提交的材料,围绕是否达到了会社设立的准则要求来进行审查、判定。另外,在设立登记时,需要缴纳“注册登记税”(即「登録免許税」,数额为该会社资本金总额的千分之七或15万日元中两者取高),此点已在上一篇文章论及,本文不再赘述。 设立登记完成后,株式会社将正式成立(即取得法人格,《会社法》49条)。与此同时,履行了出资义务的发起人将成为该株式会社的股东(《会社法》50条1项),设立时取缔役以及其他役员等也会对应地获得在成立后会社的相应职务或身份。 值得提示的是,对于株式会社的登记事项,任何人只要支付手续费,都可以请求登记机关向其交付载明上述登记事项的证明书(《商业登记法》10条)。 2. 募集设立 所谓募集设立,是指设立时发行股份一部分由发起人认购,其余部分通过由发起人以外的投资人认购的设立方式(《会社法》25条1项2号)。对认购人进行募集并向其发行的股份,称为“设立时募集股份”(即「設立時募集株式」,《会社法》58条1项)。采用募集设立方式设立会社的,需要经过全体发起人的同意(《会社法》57条2项)。募集设立的场合,除募集金额较小等特殊情形外,一般要受到《金融商品交易法》规定的开示规则的规制(《金融商品交易法》4条)。 因涉及到对设立时募集股份认购人(即「設立時募集株式の引受人」)的利益保护,相对于发起设立,募集设立受到了诸多严格的法律规制。正因如此,在实务中投资人选择以发起设立株式会社的占绝大多数。 募集设立的基本环节与发起设立有诸多相似之处,为更直观地理解两者之间的差异,以下将着重围绕募集设立与发起设立在设立手续上的不同之处进行介绍: 2.1 定款的制定、认证与变更 在定款的制定和认证手续方面,募集设立的场合与发起设立的场合并无差异(《会社法》25条1项2号、26条到30条)。 但定款的变更,原则上需要在设立时募集股份的缴纳期日或缴纳期间的初日之前完成(《会社法》95条。对比《会社法》30条2项规定的发起设立时的定款变更),且决议变更的权限归属于创立总会(成员包含发起人与募集股份认购人),而非发起人。 2.2 设立时募集股份认购人的募集 与设立时募集股份的相关决定,应当经过全体发起人同意(《会社法》58条2项)。每一轮的募集过程中,发起人面向潜在认购人所指定的募集条件应当均等,不应当针对特定认购人作差异化处理(《会社法》58条3项,但对于不同募集轮次,可指定不同的募集条件)。另外,募集股份认购人只能通过金钱方式出资,而不能通过实物方式出资。 发起人需要将募集事项(包括设立、募集的条件以及与之相关的事项等)事先通知潜在认购人(《会社法》59条1项)。潜在认购人如有认购意向,可按募集事项的要求准备相关书面文件(或以电磁形式)并向发起人一方提出(交付)的方法提出要约(《会社法》59条3项)。发起人可以从上述发出要约的人中指定最终可以受让设立时募集股份的要约人,并确定相应的受让股数(《会社法》60条1项)。上述决定,必须在设立时募集股份的缴纳期日或缴纳期间的初日的前一日之前通知相应要约人(《会社法》60条2项),相应要约人至此将成为设立时募集股份认购人。 需要注意,上述有关募集事项通知以及设立时募集股份分配的相关规定(《会社法》59、60条)并不适用于与潜在认购人缔结总数认购契约(即「総数引受契約」)的场合(《会社法》61条)。 2.3 设立时募集股份的股款缴纳(出资) 设立时募集股份认购人应当在发起人指定的缴纳期日或缴纳期间内,通过其指定的金融机构完成股本缴纳(《会社法》63条1项)。 与发起设立不同的是,募集设立过程中,金融机构会出具名为“出资保管证明书”(即「払込金保管証明書」)书面材料,以便后续相关机构确认设立时募集股份认购人的股本缴纳情况(《会社法》64条1项)。出具出资保管证明书的金融机构将对成立后的株式会社承担所谓的“保管证明责任”,即该金融机构不得以证明书所记载事项与事实不符等(即使事实上确有不符)为理由对抗成立后的株式会社,成立后的株式会社仍可请求该金融机构全额返还其所保管的出资股本(《会社法》64条2项)。 另外,在募集设立的场合,如设立时募集股份认购人未在指定期日或期限内完成出资义务的,其将当然地、自动地失去成为对应股份之股东的权利(《会社法》63条3项),而无需像发起设立一般经过“失权手续”。 2.4 创立总会的召开以及设立时取缔役等的选任、设立手续合法性的调查 与发起设立不同,募集设立的过程中需要召开创立总会,对株式会社设立的相关事项进行议事和决议,由此推进后续的设立手续。创立总会,是由全体履行了出资义务的发起人以及设立时募集股份认购人(以下简称“设立时股东”)所组成的会议体。发起人应当在设立时募集股份的股款缴纳期日经过后或缴纳期限届满后立即召集举办创立总会(《会社法》65条1项)。此后,如发起人认为确有必要的,可随时召集创立总会就相关事项进行讨论、决议(《会社法》65条2项)。 创立总会的召集、议事以及决议方法(《会社法》67~83条),基本与《会社法》中关于股东大会的相关规定(《会社法》295条以下)保持一致。但需要指出的是,创立大会所作出的决议,需经有表决权的设立时股东所持有的表决权总数过半数同意,且经出席会议的设立时股东所持表决权的2/3以上多数同意,才可通过。在双重表决比例的要求下,通过创立总会对相关事项进行决议将存在相当的难度。 创立总会只能对和株式会社设立有关的事项进行决议(《会社法》66条)。具体的决议事项,将由发起人通过事先指定议题的方式确定,发起人应当将确定的议题提前通知创立总会的各成员。原则上,创立总会只能围绕相应的议题进行议事与表决。但对于定款变更以及设立废止这两项决议事项,即使发起人未将其作为议题予以确认,创立总会也可以随时对其进行讨论并做出决议(《会社法》73条4项但书)。 在创立总会的召开过程中,发起人需要就与会社设立有关的事项向创立总会全体成员进行报告(《会社法》87条1项)。如定款规定了变态设立事项的场合,还需要向创立总会全体成员提交检查役的检查报告等材料(《会社法》87条2项)。另外,创立总会需要根据法定程序选任设立时取缔役等人员。被选任的设立时取缔役以及设立时监查役(如有)在就任后应当对会社设立手续的合法性开展调查,此点与发起设立时的要求无异。但需要注意的是,上述人员应当将调查结果直接向创立总会进行报告,而不是向发起人进行报告。另外,如被选任的设立时取缔役以及设立时监查役中有发起人的,创立总会可以指定其他人选进行调查(《会社法》94条)。 2.5 设立登记 募集设立的株式会社,应当在其本店所在地进行设立登记(《会社法》911条)。一经登记,株式会社即成立(取得法人格,《会社法》25条1项2号、49条)。与此同时,履行了出资义务的发起人以及设立时募集股份认购人将会正式成为该株式会社的股东。 另外,申请募集设立时需要提交的书面材料,也与发起设立情形下有所不同,详情可参照《商业登记法》47条2项。 二、其他注意事项与常见问题 1. 关于设立后的相关手续 在完成设立登记后开始实际经营前,株式会社还应当向银行申请开设银行账户,并依法向税务局、都道府县税事务所、年金事务所、劳动基准监督署、职业介绍所(公共职业安定所)等主管部门进行相关事项的申报。 值得注意的是,外国投资者在日设立公司的行为实则构成日本《外汇和外国贸易法》(即『外国為替及び外国貿易法』)[6]定义的“对内直接投资”行为。一般情况下,需要在投资实际执行日起45日内向日本银行提交对日直接投资事后报告。[7] 2. 关于印章 在设立程序的前期准备过程中,一般会将公司印章刻制完毕,并交主管部门(法务局)备案。在日本,公司的运营过程中可能会用到的印章主要包括三类,分别为:法人实印、法人银行印以及法人角印。 法人实印(也被称为“丸印”“代表者印”),通常记载了会社名称以及代表取缔役或代表成员职务头衔的字样,形状一般为圆形。该印需要向法务局备案并由法务局发行“印鉴证明书”,是各类印章中最为重要的印章。实印多用于正式资料,例如递交予政府的文件、签署各类合同文书等。在日本,仅以法人名义签署的合同并不具有正式效力,在签署过程中,必须同时注明法人名称、具体参与交易的代表者姓名并经其盖章(加盖法人实印)或签字方才发生正式效力。 法人银行印,系会社与银行交易或往来过程中(如银行账户开设、提取账户资金等)所专用的印章,一般需要向银行进行备案。银行印上的记载内容一般与法人实印相同,但也有会社在制作时会特别注明“银行印”的字样。 法人角印(也被称为“社印”“方印”“认印”),属于普通的确认章,通常仅记载了会社名称,而无代表取缔役或代表成员职务头衔的字样,形状一般为方形。该印通常用于报价单、账单、发票、内部文件等法人所发行、使用的文件中,且不需要向政府部门申请登记备案。原则上,法人角印也可同时作为法人实印登记备案并使用,但由于法人角印会大量出现在报价单、账单、发票等一般文件中,后续被第三人盗用的风险较高,实际上并不适合作为法人实印使用。 单纯从上述印章的记载内容来看,法人实印类似于中国公司的“法人章”,而法人角章类似于中国公司的“公章”。但从印章效力的层面来看,上述类比关系对于理解日本的印章制度实则没有实际意义。 3. 关于外国投资人出资的银行账户问题 如前所述,原则上各出资人需要将用于设立公司的出资款汇至出资人个人在日本境内银行的账户,以完成出资并开具出资证明,而出资证明恰恰是申请公司登记时的必备材料(《商业登记法》47条2项)。 对于外国投资人而言较为现实的问题是:外国投资人通常在日本没有住所,而日本的银行针对上述人员(包括旅游签证在内的短期签证人员)通常不会予以开设银行账户。这样一来,外国投资人履行出资义务便有了实质性障碍。对此,实务中一般采取的解决方式包括: (1)委托在日居住者、日本公民或日本企业代为办理设立手续,待会社成立后,再通过转让股份或出资份额的方式成为会社的股东或社员; (2)通过其他发起人的账户收受出资(如发起人中存在拥有在日账户的人)或以设立时取缔役名义开设账户收受出资(此情形下需要额外提交委任状); (3)针对发起人全体以及设立时取缔役全员都在日本没有住所的情形,可以适用平成29年3月17日《法务省民商第41号通知》的特例规定,发起人可以通过委托其他第三人开设账户受领出资,以此来履行出资义务(此种情形下需要额外提交委任状)。 4. 关于新设会社开设银行账户的问题 如前所述,会社设立后为了正常开展经营活动,需要尽快向银行申请开设银行账户。但实务中,部分大型银行(如三井住友、MUFG等)出于维护成本以及反洗钱等因素的考虑,通常并不愿意为实体规模较小的企业(尤其是外资企业)开设账户。另外,部分银行开户可能要求有日籍负责人或介绍人。对此,实务中一般采取的解决方式包括: (1)尽量选任日本居住者担任代表董事或代表成员(以确保银行在必要时可进行面见审查); (2)选择中小规模银行或网络银行(而非大型银行)开设账户。 注释: [1]特指在章程上作为发起人署名捺印或签章者。 [2]比如说,定款上的发起人署名均系伪造导致定款无效、资本金全额均为虚假出资、未选任设立时取缔役等情形(东京高判昭和36·11·29下民12卷11号2848页)。 [3]一般语境下,《会社法》的“机关”一章中所规定的人中,①取缔役、②会计参与、③监查役这三种人被称为「役员」;上述役员与④执行役、⑤会计检查人一并被称为「役员等」。在《会社法》的领域中,如某主体被认定为某公司的「役员等」,则该当主体对株式会社(即「任務懈怠責任」,《会社法》423条)以及第三人(《会社法》429条)都将负担相应义务或责任。同时,被认定为某公司的「役员等」的主体可以成为股东代表诉讼(即「株主代表訴訟」,《会社法》847条以下)的对象。 [4]变态设立事项,是指《会社法》28条明文规定的应当记载于定款中的与会社设立相关的事项。从定义上来看,变态设立事项属于相对记载事项中的一种类型。变态设立事项包括四种,分别为:①实物出资(《会社法》28条1号);②财产引受(《会社法》28条2号);③发起人报酬以及其他特别利益的规定(《会社法》28条3号);④设立费用(《会社法》28条4号)。上述事项的规定,如不加适当以监管,极易导致成立后的株式会社其责任财产被不当减损、侵吞的情形出现,最终将会影响会社、股东以及外部债权人的根本利益。 另外,所谓“变态”一词,源于对德语“qualifiziert”的一词的翻译。此处的「变态」一词,实则理解为「特殊」即可,即「特殊设立事项」的表达可能更符合中文的语言习惯。 [5]自2021年2月起,株式会社的设立登记手续已通过线上方式办理。 [6]简称“外为法”,主要规制外国对日投资以及日本对外投资的相关事项。 [7]外国投资者构成对日直接投资时,日本一般有三种监管要求:①需事前申报的投资行为;②需时候报告的投资行为;③特定情形下无需履行法定手续的轻微投资行为。上述三类监管要求中,①与特定行业以及特定投资来源地等相关;③主要是指通过继承、遗赠或特定情形下的合并等方式取得的股权等情形。除①与③之外的其他投资行为,均适用第②类监管要求。 声 明 本文仅代表作者观点,不得视为发现律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用,请注明出处。

蜀ICP备:17000577号-1

蜀ICP备:17000577号-1